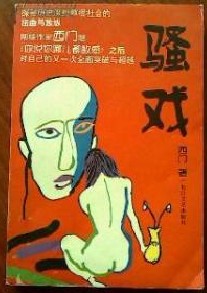

骚戏-第61部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

过哩?”

大爷正发愁,三爷突然站起来道:“大哥,你要不喝,俺替!”

媳妇撇着嘴道:“这酒能替?大哥喝喽顶算答应人家咧,人家这是等信儿哩!”

大爷无奈,干咳一声,伸出右手对花瓣儿说:“也罢,谁让赶上个吉利数哩。不过,俺也得看看你的心思,把俺喝坏喽,就是你对俺不好咧,来,端几喝几!”

花瓣儿脸上笑得好看,手却不软,硬生生端了九回。

大爷不推不辞,九碗酒全部灌进肚里。

众人再看,他脸红得冒着紫气,脚下也没了根,身形来回晃悠。

花瓣儿瞟他一眼,又在两只碗里倒了一满一浅,笑着说:“俺还想……跟你喝个交杯酒哩,喝不?”说着,又把满满一茶碗酒递给他。

媳妇“啧啧”着嘴唇说:“看看,看看,妹子跟大哥真是情投意合,别的酒不喝行,交杯酒不喝可说不过去!”

大爷晃悠着身子从桌子后面出来,欢喜地看看花瓣儿,又看着酒碗,突然伸左手揽住她的腰,右手举起了酒碗。

两人挎了胳膊将酒一饮而尽,大殿里掌声雷动。

花瓣儿趁乱把酒又吐回碗里。

大爷想走回座位上,再迈腿的辰景,单腿点地跪了下去。

“来人,把大爷扶到房中休息。”媳妇朝门口的土匪喊叫着,双手费力地将他搀起来。

大爷眯着眼一笑,醉醺醺地说:“不用,让她陪俺去,俺……有话说。”

媳妇说:“咋?等不及咧?俺还让妹子陪着喝酒哩,大哥先走一步,俺们热闹会儿再让她去。”说着,向门口的土匪使个眼色。

几个土匪将他架着往外走,他突然抡胳膊将他们晃开,眼里带着怒意说:“俺……的话谁敢不听?走!”

媳妇愣怔片刻,对花瓣儿说:“妹子,那就把大哥送过去再来,俺还等着你哩!”说完,朝花瓣儿挤了挤眼。

花瓣儿本想把招数使绝,让他当场醉翻在地,没想到他的酒量不小。她念想着扶他回去,麻利地把他放到炕上,没准脑袋挨上枕头就得“呼呼”睡死过去,于是,上前搀了他的胳膊,软着声腔说:“好吧,咱走。”

二爷目送两人出去,开始招呼众人喝酒。

三爷一言不发,闷头将剩下的半块年糕放在嘴里不嚼不咽,望着桌上的肉菜发愣。

媳妇坐下来,用手指捅捅他的软肋,笑嘻嘻地问:“看人家成双成对,眼馋是不?”

三爷低声问:“那女子啥来历?”

媳妇说:“你们定州花家班的,名角儿哩!”

三爷假装很是随意地又问:“真看上大哥咧?”

媳妇“嘻嘻”一笑:“你说哩?看她盯着大哥的样样还看不出来?戏子出身,心眼里骚着哩。大哥一表人材,她巴不得在庙里吃香喝辣当压寨夫人,昨天还问俺啥辰景能圆房哩。”

“砰!”

三爷一拳砸在桌子上,碗里的酒飞起老高。

大殿里的人被响声吓一跳,齐扭头看着他。他愣怔一下,忽地“哈哈”大笑道:“好,大哥好福气,俺替他高兴,来,大伙齐干一碗!”

大伙齐声叫好,大殿里气氛又热闹起来。

“啊———”

“咕咚———”

陡地,东厢房传出花瓣儿的惊叫和桌椅倒地的动静。

八大天罡、十二地煞相互看看,眼里闪着诡秘的笑意。

二爷“嘿嘿”笑道:“大哥兴致不错,想让鸡巴也过过年哩!”

二爷话音刚落,三爷脸上挂了冰霜,“腾”地站起身形,一瘸一拐朝门口走去。

“三弟,这事体可没有帮忙的。”二爷笑着向他招招手。

“俺……俺怕大哥吃亏,他喝……喝多咧。”三爷愣了愣,不情愿地往回走。

东厢房里叫声、家什翻倒的响声闹成一片。

三爷坐下闷头喝酒,喝到第四碗的辰景,东厢房里突然安静下来,大殿里的人也跟着没了声音。

八大天罡、十二地煞正听得出神,手里的酒没喝没放,大殿里一片安静。

“嗯,估计工夫差不离,大哥这会儿已经舒坦上咧,哈哈哈哈!”二爷用手指敲着桌子,一阵大笑。

三爷和那媳妇无意间对望一眼,两人脸上都是阴阳怪气。

10

大殿里的酒喝到半夜,八大天罡、十二地煞醉倒大半。

二爷喝得吐了两回,让媳妇扶着回房休息。

二爷一走,三爷说:“今儿喝得差不多,大伙早点睡吧,吵着大哥喽该不高兴咧!”

众人歪歪趔趔往外走,殿外的雪淹过了膝盖。

三爷送他们出来,特意朝东厢房瞄一眼,里面还亮着灯。他拐腿走到庙门外,对两个站岗的土匪说:“把屋里的酒菜拾掇拾掇,到东院去吧!好歹也得吃年夜饭哩,这儿没事体咧。”

“谢三爷!”

两个土匪喜出望外,到殿里弄出一盆肉和几瓶酒,欢蹦乱跳出了庙门。

三爷返身回到自己的西厢房,关上门,站在屋里愣怔片刻,忽地往宽宽的胸脯上狠捶了一拳,从墙上摘下枪,又从炕上拿过百宝囊背在肩上。他侧耳听了听隔壁二爷的动静,“扑”地吹灭油灯,慢慢把门打开,从左腿肚子上拔出一柄冷森森的攮子。

隔着飞飞扬扬往下坠掉的大雪片子,东厢房门缝里透出的红光煞是好看。那道光从中间断开,遮住它的是那个枣木门闩。

他咬了咬牙闭上眼,念想着拨开门闩之后的景致,念想着攮子利利索索捅进腔子里的那份快意。可是,那是谁的腔子?是风骚的贱人还是狂醉的盟兄?不管是谁,今天至少要攮死一个。

他拐着腿出来,脚下的雪声一轻一重。

他觉出自己的耳朵根子发烫,晓得喝下去的那些酒已变成燃烧的血汤子,离着老远,手里的攮子便扎向那道红光。

门闩被轻轻拨开,屋里的景致让他魂飞魄散。

四条腿站在地上的桌凳全倒了,窗根底下扔着两件崭新的红衣红裤。大爷额头上冒着血,看不出死了还是睡着。花瓣儿全身裸光光地四肢平摊在炕上,右手里紧攥着一只小巧的铜香炉,裆里那片软处竟然深插着一把柄上镶了红玛瑙的攘子,鲜红鲜红的血汤子顺着攮子柄渗出来,浸湿了半个火炕。

他的眼皮跳了几跳,就被里面喷出的水水淹了。满以为看到的,是让他恨着举起攮子的景致,如今,那把攮子掉落在地上。

这就是风骚贱货?

这就是急着和大爷圆房的贱货?

他脑子里“咔嚓”“咔嚓”闪了几道霹雳,身形晃两晃扑到炕边。

花瓣儿的鼻子里还有一丝活气气。

他狠了狠心,“刷”地将那把攮子拔出来,鲜血“忽”地蹿出,同时也从花瓣儿的腔子里揪扯出一声微弱的呻吟。

他的手抖得麻木,不晓得往哪儿搁放,愣怔片刻,终于晓得了它的去处。不过,它要去的地方不是腔子,那个样样太便宜。他眯着眼在大爷的身上挑选,最后从他的脖子上飞掠而过。

“刷———”

那真是个好听的动静,攮子在手上连着,脖子在身上连着,就这轻轻一响,大爷的脑袋往墙根滚挪了二尺。

他费力地抖颤着手给她穿上红衣红裤,又从炕上抻了条被子裹紧,左胳膊夹着走出屋门。

“三弟,你这是干啥?”

突然,西厢房的门大开,那媳妇手里端着一杆长枪,眼中满是疑惑。

“俺把她带走!”他头也不抬,一瘸一拐往庙门走。

“你?……为啥?”

“啥也不为,就是想!”

媳妇忽然念想到啥,提了大枪往东厢房跑。

他还未走到庙门,媳妇又从东厢房蹿出来,嘴里一声怒喝。

“站住———”

他的脚步没停,右手拉开门闩。

“你……你把他……杀咧?”媳妇的话音带着绝望。

“看见咧还问?”

“你……好大的胆!俺……要你的命!”

庙里奇静,拉枪栓的声音很响。

“砰———”

枪声响处,他的右裤腿飞起一团棉絮,身形微微一晃。

“哗啦———”

拉枪栓的声音再响。

他咬了咬牙,头也不回,右手只是弯弯着往后一甩,那把粘满血汤汤的攮子,像长着眼珠子样样的,“嗖”地钻进她的大腿。

“唉呀———”

媳妇跪在雪里一声惨叫,大枪扔出老远。

“嫂子,最好别追,谁追谁死!”

他淡淡地说了一句,迈步出来,返手把庙门挂上锁,费力地拐进庙东的树林。

时辰不大,树林里传来一声嘶鸣,接着便是马蹄趟在厚雪上的闷响,一道白色的影子直奔正东的山道。

莽林再大也有边沿,那匹马还没完全撒开欢,就蹿上了一望无际的野地。

天地一片青蓝,大雪片片还是疯了样样地往下坠掉。他眯眼望着东边的大道,大声喝叫着,左臂紧紧搂着裹在棉被里的花瓣儿,右手拼命拍打马屁股。

白马和马上的人疯癫,鼻孔里都喷着热气。

他的脸上全是融化了的雪水,耳朵冻得疼了又痒,痒了又疼,最后,除了眼珠子里那两点火星,整个脑袋瓜子成了冰葫芦……

在马上颠的工夫太长,他紧夹着的腿裆失了劲道,身形开始没有根基。他想让马停住歇歇脚,顺便看看花瓣儿,哪知刚勒缰绳,白马一个闪失前蹄跪在地上,两个人飞了出去。

“咔嚓———”

一声木头断裂的响动,那条直直的右裤腿软耷下来,里面掉出一截胳膊粗的木棍。

幸亏地上有雪,没有摔坏。

他抬起头往东边看去,前面不再是一望无际的野地,而是一片黑黝黝裹在大雪里的村庄。他又看看被子里花瓣儿的脸,用冻僵的手摸摸,那光滑滑的肉皮儿还挺热乎,眼泪“扑”地飞溅出来,不由仰面“哈哈”大笑。

白马使绝了气力,通身抖圆了站不起来。

他的右腿没了那根木棍,无法背着花瓣儿迈动一步。

他跪爬着紧紧棉被,把花瓣儿散乱的头发往后拢拢,望着她那好看的脸蛋,腔子里突然翻上一股子伤心,又“呜呜”地哭了。

“妹子,你说哥……能爬到家不?”

花瓣儿的睫毛上挂着几束霜雪,嘴唇封着心里的话。

他抖颤了指尖,轻轻把霜雪掸下,哽咽着说:“瓣儿,两年不见,你不令(注:方言,不知道的意思)抱咧多大屈哩!跟哥说说不?你都咋过着哩?”

花瓣儿的睫毛轻颤,嘴唇没有启封。

他俯下头,用乱蓬蓬的胡子轻扎着她的脸蛋,央哄着又说:“瓣儿,跟哥说句话吧!说句话,哥就有劲儿咧!没准儿还能赶上一个肉丸儿的饺子哩!”

“咚———”

“嘎———”

陡地,东边响起两声炮响,活像替她应答。

他猛然仰脸,天上爆出的几点火星煞是好看。

兴许那光亮太小,泡在灰暗的天色里很快就被淹死。他闭上眼,想狠狠留住它们,把它们想得又圆又大,活像太阳当头,身上竟“刷”地暖和起来。

“呔———”

雪地里,猛响起一声强匪劫道样样的狂叫。

天在这声喊叫里,忽悠着亮了。

笑眉笑眼的大年初一早晨,到了……

(终)

更多精彩,更多好书,尽在。。cc